|

|

|

|

|

|

|

Giotto dans la Chapelle Scrovegni de Padoue et Duccio dans La Maesta de Sienne ont créé les premiers grands cycles de la vierge Marie. Ceux-ci accompagnent le cycle de la vie du Christ.

- La naissance de la Vierge

- Présentation de la vierge au temple

- Les tiges apportées au temple

- Le mariage de la Vierge

- L'Annonciation

- La visitation

- Vierge parturiente

- La nativité

- l'adoration des mages

- Jésus ,enfant, avec sa mère

- La Sacra Conversation

- La Vierge en majesté

- La Vierge de Miséricorde

- la sainte famille

- la fuite en Egypte

- La déposition

- La pieta

- La mort de la Vierge

- L'Assomption

- Le couronnement de la Vierge

L'Annonciation faite à Marie par l'archange Gabriel, est décrite dans le seul Évangile de Luc et d'une façon très détaillée dans La Légende dorée de Jacques de Voragine, l'ouvrage de référence des peintres de la Renaissance, qui permet de la représenter dans toute sa symbolique (jardin clos, colonnade, chambre et lit de la maison de Marie, son livre, présence du Saint-Esprit, évocation d'Adam et Ève chassés du Paradis après avoir désobéi à Dieu).

L'annonciation commence lorsque l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie et lui annonce qu'elle aura un enfant qui sera le fils de Dieu. La Vierge demande à l'Ange comment cela sera possible puisqu'elle n'a jamais connu d'homme. Il lui dit alors "... car Rien n'est impossible à Dieu qui est tout Verbe. La vertu du Très Haut te couvrira de son ombre..." La Vierge lui répond : "Ecce ancilla domini, fiat mihi secundum verbum tuum" ("Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon son verbe" Saint Luc l. 38) et, dans l'instant même, dès lors qu'elle accepte, l'Incarnation est faite.

Le fiat mihi de Marie répond en fait au fiat lux de la genèse. C'est le moment théologiquement et émotionnellement absolument considérable.

L'incarnation c'est le moment où se réalise la Trinité. Dieu a toujours été trois en un, Lui le sait, mais pour que ce soit le cas il faut que, historiquement, il s'incarne.

Mais l'incarnation n'est pas visible, c'est un mystère. Pour les peintres de la Renaissance, l'Incarnation échappe à la commensurabilité de la perspective qui raconte l'histoire visible de l'Annonciation. Ils vont donc chercher des moyens de figurer le mystère de l'incarnation. Ambrogio Lorenzetti va utiliser une colonne qui appartient au fond d'or dans la partie haute puis devient opaque dans la partie basse régie par la perspective. Domenico Venziano utilise une porte et Piero della Francesca une plaque de marbre et une colonne cachée.

Source : Daniel Arasse, Histoires de peintures, chap. 5 : Perspective et annonciation. Denoël, 2004.

La Vierge parturiente

apparaît au XIII (cathédrale de Léon) le thème

ne se diffuse qu'à la fin du moyen -âge (Madone del parto de

Piero della Francesca)

La scène est située dans une étable. Il s'agit d'une Nativité, c'est-à-dire une scène classique de l'iconographie chrétienne présentant la naissance de l'enfant Jésus ; et plus précisément, comme l'indique le titre, la scène focalise sur un événement qui est évoqué dans l'évangile de Luc et qui fait référence à l'adoration des bergers :

« 8. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux.

9. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux. Ils furent saisis d’une grande frayeur.

10. Mais l’ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie :

11. c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.

12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche.

13. Et soudain il se joignit à l’ange une multitude de l’armée céleste, louant Dieu et disant :

14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu’il agrée !

15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : Allons jusqu’à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître.

16. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche.

17. Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant.

18. Tous ceux qui les entendirent furent dans l’étonnement de ce que leur disaient les bergers.

19. Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur.

20. Et les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. »

— Évangile selon saint Luc : 2, 8-20

La Nativité suscite d'innombrables représentations à partir de la première moitié du IV siècle. L'âne et le bœuf sont déjà figurés, avec un ou plusieurs bergers. L'étable, au toit de tuiles, reposant sur de simples poutres est ouverte. Joseph est absent. L'enfant repose sur un pan de tissu qui recouvre la mangeoire, souvent en forme d'autel. Marie, assise de côté, occupe bientôt une place privilégiée. A partir du Vème siècle, l'Adoration des mages est représentée isolément et n'est plus intégrée à la Nativité. Joseph apparaît. L'état délabré de l'étable symbolise la ruine du monde terrestre préchrétien.

L'Épiphanie est par ordre d'importance dans l'année liturgique catholique la quatrième des cinq fêtes cardinales appelées ainsi car elles dirigent l'office d'un certain nombre de dimanches qui les suivent. Moins importante que Pâques, Noël, ou la Pentecôte, elle précède toutefois l’Ascension.

L'adoration des mages, l'Epiphanie est en effet un évènement considérable : non seulement la puissance et la richesse du monde s'agenouillent devant la pauvre humilité du sauveur mais, en rassemblant devant Marie et Jésus, moins d'un mois après sa naissance, des mages (rois, astrologues ou magiciens) venus des rois continents alors connus, l'épiphanie (du grec "se manifester, apparaître, être évident") signe la reconnaissance universelle de l'Incarnation, de la divinité humaine du Christ. Le thème est ainsi souvent traité avec une grande somptuosité.

Seul Matthieu parle des mages dans son évangile :

"Jésus étant né à Bethléem

de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus

d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant : "Où

est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu, en effet,

son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage." L'ayant

appris, le roi Hérode s'émut, et tout Jérusalem avec

lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple,

et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître

le Christ. "À Bethléem de Judée, lui dirent-ils

; ainsi, en effet, est-il écrit par le prophète :

"Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre

des clans de Juda ; car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple

Israël."

Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser

par eux le temps de l'apparition de l'astre, et les envoya à Bethléem

en disant : "Allez vous renseigner exactement sur l'enfant ; et quand

vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille, moi aussi, lui rendre

hommage." Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route ; et voici que

l'astre, qu'ils avaient vu à son lever, les précédait

jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus de l'endroit

où était l'enfant. À la vue de l'astre ils se réjouirent

d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant

avec Marie sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage ;

puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présents de l'or,

de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point

retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans

leur pays.

A l'image des orientaux, les mages se prosternent devant l'Enfant. Mais la prosternation orientale sera vite remplacée par une génuflexion du premier roi, le plus âgé, qui baise le pied de Jésus, vrai enfant roi porté par sa mère. Comme il y a trois présents : l'or, la myrrhe, et l'encens, on a vite fixé leur nombre à trois. Les trois rois mages correspondent souvent aux trois âges de la vie. Et comme le nom de mage est péjoratif, ils deviennent des rois puissants qui portent une couronne.

Reste à différencier ces rois. Les noms Balthazar, Melchior et Gaspard sont trouvés dans des évangiles apocryphes. Comme ils sont trois, ils peuvent représenter les trois âges de la vie : la jeunesse, la maturité et la vieillesse. Le plus vieux passe en premier et le plus jeune, Gaspard en dernier. Il est souvent ainsi un peu isolé.

Les trois rois mages représentent aussi les trois continents connus avant les grandes découvertes : l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Gaspard est le roi noir venu d'Afrique. Le premier à en avoir peint est Rogier van der Weyden vers 1460. Le Noir avait traditionnellement une valeur négative, diabolique dans la peinture chrétienne, il y tenait le rôle d'esclave ou de bourreau. Son accession au rang prestigieux de roi mage provient de la situation géopolitique de la chrétienté. En prenant Constantinople en 1456, les Turcs ont coupé la route de Jérusalem par le nord et, pour espérer accéder au centre spirituel du monde, il faut contourner l'obstacle par le sud. On voit alors se réactiver le mythe ancien de ce royaume chrétien situé en Afrique au sud de l'Egypte et d'une richesse immense habité par des noirs et gouverné par le mystérieux prêtre Jean.

Sources : Daniel Arasse, On n'y voit rien

Jusqu'à la fin du IVe siècle, l'Épiphanie est la grande et unique fête chrétienne "de la manifestation du Christ dans le monde", manifestation exprimée, d'abord, par la venue des mages, ainsi que par différents épisodes : la Nativité, la voix du Père et la présence d'une colombe lors du baptême sur le Jourdain, le miracle de Cana, etc.. La date de l'Épiphanie se substitue à la fête païenne romaine des Saturnales où durant sept jours la hiérarchie sociale et la logique des choses peuvent être critiquées sinon brocardées et parodiées. Elel se subsitue plsu généralment à toutes les ftes de la lumière d el'Antiquité, généralement le 6 janvier, date à alqulle l'allongement de l'ensolleillment est perceptible.

Depuis l'introduction d'une fête de la Nativité (Noël) le 25 décembre, des Pères de l'Église comme saint Jean Chrysostome fixent des traditions pour commémorer, le même jour, trois événements : l'Adoration des mages, le Baptême dans le Jourdain trente ans plus tard et les Noces de Cana trente-et-un ans plus tard. Dès le Moyen Âge, la liturgie chrétienne a rassemblé ces trois événements mais la piété et l'art chrétiens ont privilégié l'Adoration des mages. Cette date est alors fixée religieusement le 12e jour après la naissance du Christ (le 25 décembre) soit le 6 janvier. C'est une date fériee.

Pour les catholiques, depuis 1971, dans les régions où l'Épiphanie n'est pas un jour férié, elle peut se fêter le deuxième dimanche après Noël (c'est-à-dire le premier dimanche qui suit le 1er janvier). En France, c'est le cas depuis 1802, règle qui a été instaurée par un décret du cardinal Caprara, légat du pape Pie VII. Diverses coutumes sont observées à cette occasion. En France, en Suisse et en Belgique, depuis le Moyen Âge, une « galette des rois » ou un « gâteau des rois », pâtisseries contenant une fève, sont partagées ce jour-là ; celui ou celle qui trouve la fève dans sa part est surnommé « roi » ou « reine" . Par sa forme ronde et sa couleur dorée, la galette des rois, partagée à l’Épiphanie, symbolise le soleil, retrouvant par là la notion de la fête de la lumière sous l'Antiquité.

Vierge à l'enfant

Les Vierges à l'enfant placées sous le signe de la tendresse

se multiplient à partir du XIII et connaissent une fortune immense

jusqu'à aujourd'hui. La Vierge nourrice ou au lait en est une variante

mineure.

Vierge avec l'enfant Jésus et saint Jean-Baptiste

La sacra conversazione

Le motif de la sacra conversazione, composition réunissant des saints

autour d'une Vierge à l'enfant sur un trône, n'a pas une origine

exclusivement italienne. Le retable de San Marco (1437-1440) de Fra Angelico

et celui de Santa Lucia de Domenico Veneziano sont précédés

par La vierge au chanoine Van der Paele de Van Eyck, signé et daté

de 1436. Van Eyck est ainsi bien le premier à transférer des

personnages isolés d'un polyptyque à fond doré dans un

espace atmosphérique. Au cours des années 1420, la sacra conversazione-

terme crée par la suite- se détacha du retable à plusieurs

volets. L'idée de grouper les saints entourant la Vierge sur un seul

panneau ne germa peut-être pas à Florence puisque le tableau

brugeois est antérieur à toute Sacra Conversazione florentine

encore existante. Le recours à l'appellation italienne ne se justifie

que parce que cette composition était très populaire à

Florence à l'époque.

La Vierge en majesté

Première représentation, dès le IVe siècle

de ce qui deviendra le type de la vierge à l'enfant. Représentée

assise sur un trône avec L'enfant Jésus sur son sein, ce type

se répand en Italie (Simone Martini Sienne) sous le nom de Maesta .

Vierge de Miséricorde

apparue à Constantinople, elle répond à la fonction médiatrice

de Marie qui intercède auprès du Christ en faveur de l'humanité

souffrante : elle abrite sous son manteau hommes et femmes (Piero della Francesca)

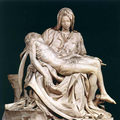

Piéta ou Vierge de Pitié

répond à la sensibilité pathétique de la fin du

Moyen-age. Marie reçoit sur ses genoux le Christ que l'on vient de

descendre de la croix

Les lamentations

Titre donné à la représentation de la Vierge Marie, de

Marie Madeleine et de saint Jean se lamentant sur le Christ mort après

la Déposition et avant la Mise au tombeau. Joseph d'Arimathie et Nicodeme

peuvent être présents.

Selon les canons de la théologie, à la différence de son Fils, qui monte au Ciel de lui-même, le jour de l’Ascension, sa Mère est enlevée ou assumée, comme le dit l’expression qui exprime ce mystère. Les peintres concrétisent cela en représentant la Vierge portée par des anges.

La croyance en l'Assomption de Marie, qui s'élève au ciel après sa mort, met très longtemps à s'imposer. Cette tradition ne procède d'aucune référence précise dans l'écriture. Dans l'Eglise d'Orient, on a d'abord fêté seulement la Dormition (Koimêsis), c'est à dire, le "sommeil" de la Vierge, et l'élévation de l'âme seule de la Vierge. Dans le prolongement de la théologie de l'Eglise d'Orient, différentes œuvres s'attachent à la dormition de Marie. Elle meurt, ou plutôt s'endort et le Christ reçoit son âme, figurée sous la forme d'un enfant (fresque d'Agaç Alti Kilise, Turquie, XIème). Le Greco dans sa jeunesse peint une telle Dormition (1567). L'Assomption corporelle n'est guère célébrée, dans ce domaine avant le IXe siècle.

En Occident, cette doctrine prend forme entre le IXe et le XIIe siècle. Elle est confirmée par les grands théologiens du XIIe siècle : Thomas d'Aquin, Bonaventure et Albert le Grand. Le dogme de l'Assomption de la Vierge a été proclamé en 1950 par le pape Pie XII. Comme son fils, Marie ressuscite, selon cette version, trois jours après sa mort et son corps est enlevé au ciel par des anges.

L'art illustre essentiellement l'Assomption corporelle de Marie, qui monte au ciel portée par les anges. A partir du XVIe siècle, l'Assomption se mue parfois en une Ascension de la Vierge, qui s'élève seule. Le front ceint de douze étoiles, un croissant de lune sous les pieds, c'est la Femme du chapitre 12 de l'Apocalypse : "vêtue de soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles". (voir version du Greco de 1577)